給湯器Q&A

給湯器の凍結防止の対策方法とは?凍結した時の対処法や応急処置について解説

冬の厳しい寒さが続く季節、給湯器の凍結は突然発生し、日常生活に大きな影響を及ぼします。

特に気温が氷点下になると、配管や本体内部の水が凍り、お湯が出なくなるだけでなく、破損や水漏れといった深刻なトラブルに発展することもあります。

本記事では、給湯器が凍結する原因や凍りやすい箇所、もし凍結してしまった場合の正しい対処法、そして未然に防ぐための凍結防止対策について詳しく解説いたします。

寒い季節でも安心して給湯器をお使いいただくために、ぜひ本記事を参考になさってください。

目次

給湯器が凍結する原因

給湯器の凍結要因には設置場所や気温、設備の状態など、さまざまな要因が関係しています。

まずは給湯器がなぜ凍結してしまうのか、その主な原因について確認しておきましょう。

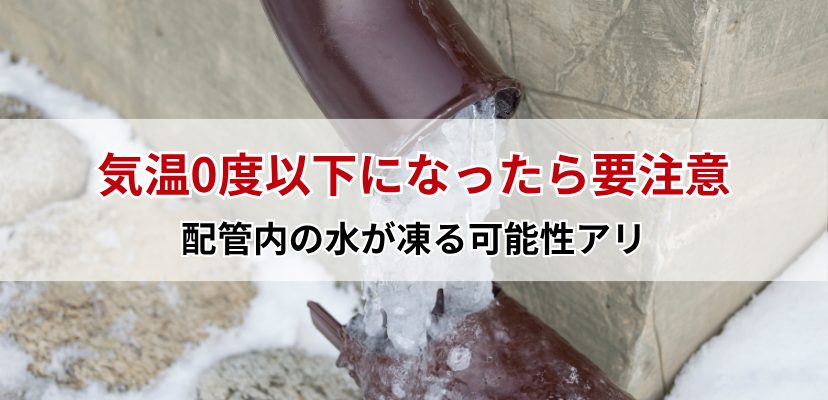

外気温の低下による配管内の水凍結

給湯器が凍結する主な原因として、外気温の低下が挙げられます。

特に気温が0℃以下になると配管内の水が凍結する可能性が高まります。また、冬の寒い時期、特に1月や2月に多く発生するため注意が必要です。

凍結は気温だけでなく、風の強さや湿度の低下も影響し、外気にさらされている部分や十分な断熱がされていない給湯器はさらに危険性が増します。そのため、給湯器を使用していない時間帯でも、水抜きや凍結防止機能を適切に利用することが重要です。

外気温が極端に下がる日は、夜間も水を少量流し続けるなど早めの対策が必要といえるでしょう。

給湯器の北側設置や直射風の影響

給湯器が設置されている場所も凍結の原因に大きく関与します。特に北側や日当たりが悪い場所に設置された給湯器は、周囲の温度が他の場所よりも下がりやすく凍結リスクが高いです。

さらに、強い風が吹きつける環境では、風冷効果により配管や本体がより急速に冷やされるため、凍結が発生しやすくなります。

こうした環境では断熱材を巻く、風避けを設置するなどの防寒対策が必要です。また、給湯器の位置を選ぶ際は、なるべく風の影響を受けにくい箇所を選ぶことを検討するのが望ましいです。

断熱材が不十分な場合

配管や給湯器本体に断熱材が装備されていない、もしくは十分ではない場合も凍結が発生しやすい状況を作り出してしまいます。

断熱材は水温の低下を防ぎ、配管内の水が凍結するのを抑制する重要な役割を果たします。しかし、古い給湯器やメンテナンスが行き届いていない給湯器では断熱材が劣化している場合もあり、適切な機能を果たしていないことがあります。

そのため、定期的に断熱材の状態を確認し、必要に応じて交換・補強することは凍結防止にとって欠かせない対策です。

冬の気温低下が予想される場合には、未使用の部分にも断熱材を巻き、対策することを心がけましょう。

給湯器の凍結しやすい箇所

給湯器の中でも特定の部分については給湯器の凍結リスクが特に高くなります。

どの箇所が凍りやすいのかを理解して、より効果的な事前対策の準備をしましょう。

給水配管(水道管)

給水配管は、凍結が特に発生しやすい部分の一つです。

寒冷地や冬場では、気温が急激に低下すると水道管内部に残る水が凍り、膨張してしまう可能性があります。特に屋外に露出している配管や、北風が直接当たる場所の配管は、凍結のリスクが高まります。

このような給水配管が凍結すると、水が流れないだけでなく、ひび割れや漏水といった重大なトラブルにつながることもあります。

そのため、水道管には断熱材を巻き付けたり、氷点下になる場合には蛇口から少量の水を流し続ける事や、水抜きを行うのが効果的です。

また、配管に凍結予防ヒーターを巻くなど、防寒対策を強化することが必要です。

給湯器本体配管

給湯器本体内の配管部分も凍結しやすい箇所です。

外気温が急激に低下すると、特に給湯器の内部に溜まった水が凍結し、給湯器の正常な動作に支障をきたす恐れがあります。

この部分は直接目視ができないため、凍結していることに気づきにくく、思わぬタイミングでお湯が使えなくなることがあります。

特に、給湯器の凍結防止機能が停電や電源オフのために作動しなくなる場合はリスクが高まります。

そのため、冬場は給湯器の電源を切らずに稼働させ、必要に応じて凍結防止ヒーターを利用することが重要です。

追い焚き配管

追い焚き配管も、凍結の影響を受けやすい箇所の一つです。この配管は浴槽と給湯器をつなぐ部分で、長い距離を通して水が流れるため、低温が直接影響を与えます。

特に気温が-4℃を下回るような日や、使用していない時間が長い場合には、配管内の水が停滞して凍るリスクが高まります。

さらに、追い焚き配管が凍結してしまうと浴槽の残り湯も正常に使えなくなる可能性がありますので注意が必要です。対策としては、循環アダプターより5cm以上浴槽に水をためておくことです。

給湯器の中にある追いだきポンプが自動的に浴槽の水を循環させて凍結を予防します。

給湯配管

給湯配管は、台所や浴室などにお湯を供給するための重要な部分ですが、その一方で凍結しやすい箇所でもあります。

特に建物の外壁部分に沿って設置されている場合、外気の影響を強く受けるため凍結のリスクが高まります。給湯配管が凍結してしまうと、お湯を使おうとしても蛇口から全く流れない、あるいは少量しか出ないといった問題が発生します。

こうした事態を防ぐためには、配管を断熱材で保温したり、気温が低い場合は給湯器の凍結防止機能が正常に働いているか確認することが効果的です。

また、就寝前に一度給湯管内の水を流しておくことで、凍結を防止することも可能です。

給湯器が凍結してしまった場合の対処法

もし給湯器が凍ってしまった場合、どう対応すればよいのでしょうか。破損を避けるためにも、安全かつ効果的な解凍方法をご紹介します。

自然解凍を待つ

給湯器が凍結してしまった際は、まず自然解凍を試みることが推奨されます。

自然解凍とは、外気温や日光の熱を利用してゆっくりと凍結を溶かす方法です。この方法は、配管や給湯器本体の破損を避ける上でも最も安全な手段といえます。

自然解凍をする場合は、まず給湯器のリモコンの運転スイッチを切り(給湯器の電源プラグはコンセントから抜かない様に)、水道の蛇口を少し開けておきます。

これにより解凍された水が自然に流れ出るため、圧力がたまることを防止できます。特に、日中の気温が少しでも上がる時間帯を狙って行うと効果的です。

温度が上がるまで待つ

気温が著しく低い状態では自然解凍の効果が薄いため、できるだけ温度が上がるタイミングを待つと良いでしょう。

多くの地域では、日中に気温が最も高くなるため、この時間を狙って凍結が解けるのを確認します。また、解凍が進む様子を確認するためには、蛇口を開けた状態にしておくことが重要です。

水が少しずつ出始めたら、凍結が進行中に起こり得る内部の圧力を解消する効果が期待できます。

なお、寒冷地では気温が上がらない場合もあるため、その場合は次の手順を考慮するべきです。

屋外温度を高めるための工夫

自然解凍を早める工夫として、給湯器周辺の温度を少しでも上げる試みが効果的です。

例えば給湯器本体を直接覆っているカバー部分や配管部分にフェルトや毛布をかけることで保温性を確保(火災や機器の破損につながる恐れがある為、給湯器本体にはかけない様に)し、凍結部分が解けやすくなります。

また、給湯器が風にさらされている場合、風当たりを軽減させる遮蔽物を設置すると効果的です。ただし、通気性を妨げないよう注意しつつ作業を行わなければいけません。

極端な低気温時でも、少しの工夫が迅速な解凍に繋がる可能性があります。

給湯器が凍結!すぐにお湯を出したい時の対処法

お湯が必要な時に限って凍結してしまうこともあります。そんな時に少しでも早く給湯器を使えるようにする応急処置のポイントを解説します。

40度以下のぬるま湯を使う

給湯器が凍結してしまった際に、すぐにお湯を出したい場合は、凍結している配管に40度以下のぬるま湯をゆっくりとかける方法が有効です。

ぬるま湯を使うことで、配管内で凍った水が徐々に溶け出し、お湯を再び利用できるようになる可能性があります。ただし、ぬるま湯の温度には注意が必要です。

40度を超える熱湯を使用すると配管が急激に膨張し、破損するリスクがあります。

きゅうとうきくん

この方法は応急処置として便利だけど、根本的な凍結防止策にはならないから、日頃から凍結防止対策をする必要があるよ!

ぬるま湯を使用する際の注意点

ぬるま湯を使用して凍結を解消する場合、直接給水元栓や配管にかけるのではなく、まずタオルを巻いてから行うことが大切です。

タオルを巻くことで急激な温度変化を防ぎ、配管や部品がダメージを受けるリスクを減らせます。また、ぬるま湯をかけてもお湯が出ない場合、他の箇所が凍結している可能性があります。

その場合は無理に解凍作業を進めず、自然解凍を待つ方が安全です。

過剰に熱を加えると給湯器本体や配管がさらに損傷し、修理が必要になる場合もありますので注意が必要です。

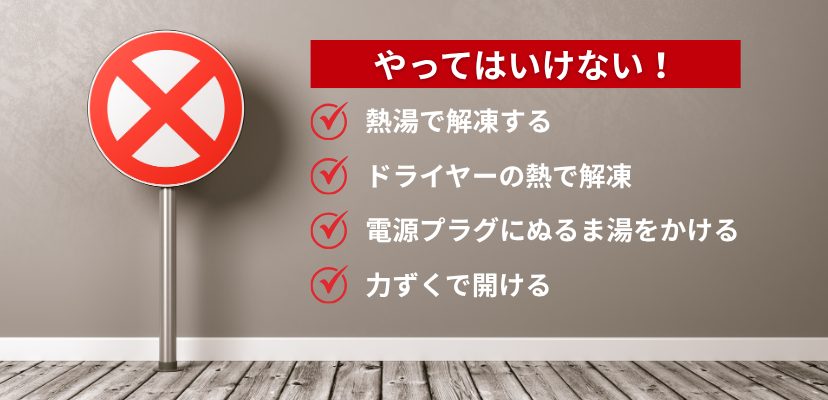

給湯器が凍結した際にやってはいけないこと

凍結時の対応を誤ると、かえって給湯器を壊してしまうことがあります。やってはいけないNG行動をあらかじめ知っておきましょう。

熱湯で解凍する

給湯器が凍結した場合、熱湯で解凍するのは避けるべきです。

凍結した配管や給湯器本体に急激な温度変化を与えると、素材が膨張してひび割れや破損の原因になる可能性があります。

特に冬の気温が低い環境では、このリスクがさらに高まります。また、給湯器内部の部品や接続部にダメージを与えることで、交換や修理が必要となり、大きな費用が発生する場合もあります。

こうしたリスクを避けるためにも、解凍はあくまでぬるま湯や自然解凍で行うことが重要です。

ドライヤーの熱で解凍する

ドライヤーの熱風を使って凍結を解消しようとする方法も避けるべきです。

ドライヤーなどの高温の風を直接配管や給湯器本体に当てると、部分的な温度上昇が引き起こされ、配管の劣化やひび割れを招く場合があります。

また、風が十分に届かない箇所が解氷せず、凍結が再発するリスクも高まります。さらに、電源近くでドライヤーを使うことは感電の危険性も伴います。

安全に凍結を解消するためには、時間をかけた自然解凍が最適です。

電源コードや電源プラグにぬるま湯をかける

給湯器が凍結してしまった場合、電源コードや電源プラグにぬるま湯をかける行為は絶対に避けましょう。

電源部に水分がかかると漏電やショート、最悪の場合は火災の危険性があります。

特に冬場の凍結した状況下では、電線部分がすぐに乾くこともないため、リスクがさらに高まります。

給湯器や配管周りだけでなく、電源部分にも注意を払い、ぬるま湯を使用する際は各所を確認しながら慎重に対応しましょう。

給水元栓を力ずくで開ける

凍結時に給水元栓が閉じた状態になっている場合、力ずくで開けるのは厳禁です。

凍結している配管や栓を無理にひねると、部材の破損や配管内の亀裂が生じる可能性があります。これにより、修理が必要になるばかりでなく、解凍後に水漏れが発生する恐れもあります。

特に給水元栓周辺が凍結しているときには、まず自然解凍を待つか、ぬるま湯をタオルで包んだ状態で少しずつ温める方法が推奨されます。

給湯器の凍結防止対策

凍結トラブルを未然に防ぐために、どのような対策が有効なのかを解説します。日常的に取り入れやすい方法から設備的な対策まで幅広く紹介します。

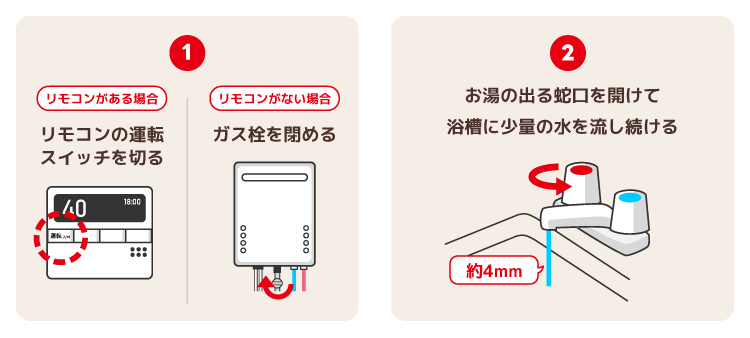

水を流しっぱなしにする

給湯器の凍結防止として、最も簡単かつ効果的な方法が「水を流しっぱなしにする」方法です。

気温が0℃以下に下がる場合、配管内の水が静止していると凍結しやすくなります。しかし、水を少量でも流し続けることで凍結を防げる可能性が高まります。

この方法は、特に夜間など給湯器を使用しない時間帯に有効です。流す水量は細い水の糸程度(幅4mm程度のごく少量)で十分とされています。

ただし、水道代が上がる点は考慮が必要です。また、水道が凍結するほどの寒冷地ではこの方法だけでは不十分な場合もあるため、他の対策と併用しましょう。

給湯器の水抜きを行う

給湯器や配管内の水を抜く「水抜き」も効果的な凍結防止対策です。

特に給湯器を長時間使用しない場合や、電源を切る際には水抜きが必要となります。

水が凍ると配管が膨張し、破裂や故障の原因になるため、事前に水を抜いておくことで破損を防止できます。手順としては、給湯器の電源を切り、蛇口を開けて配管内の水を全て抜きます。

その際、追い焚き配管など隠れている部分の水抜きも忘れず行いましょう。

きゅうとうきくん

機種によっては自動水抜き機能が付いている場合もあるから、取扱説明書を確認することがおすすめだよ!

給湯器の凍結防止機能を活用する

多くの給湯器には、凍結が起きないように配管内を保温する「凍結防止機能」が搭載されています。

この機能は、外気温が約3℃以下になると自動的に作動し、内部の水を循環させたりヒーターで温めたりして凍結を防ぎます。

ただし、この機能を利用するためには給湯器の電源を切らないことが重要です。

また、停電時には凍結防止機能も停止してしまう可能性があるため、万が一の事態に備えた追加の防止策も検討しましょう。

定期的に機器の動作確認を行うことで、機能が正常に働いているかも確かめておくと安心です。

断熱材(保温材)を巻く

屋外に露出している給湯器の配管部分に断熱材や保温材を巻くことは、凍結を防ぐ上で非常に効果的な方法です。

これにより、外気温が下がっても配管内部が冷却されるのを防ぎ、凍結のリスクを軽減することができます。

ホームセンターなどで購入できる保温チューブや断熱テープを使用して、配管全体をしっかり覆うようにしましょう。また断熱材は劣化してしまう場合があるため、定期的な点検や交換も必要です。

凍結防止ヒーターを設置する

特に寒冷地では、給湯器の周囲や配管部分に専用の凍結防止ヒーターを設置することで、凍結リスクを大幅に減らせます。

凍結防止ヒーターは配管や給湯器本体を温めるため、外気温が-15℃を下回るような厳しい環境でも効果を発揮します。

自動で温度を感知して作動するタイプが多く、使用中の手間もほとんどかかりません。

ただし、ヒーターを利用するには給湯器の電源を切らないことが前提となります。

また、ヒーターを使用することで電気代が発生しますが、配管や給湯器が凍結し破損するリスクと比較するとコストパフォーマンスは高いといえるでしょう。

【まとめ】給湯器の凍結は冬場によくあるトラブルで、配管の破裂や給湯器本体の故障につながる恐れがあります。

給湯器の凍結は、冬場や氷点下の気温が続く場合に特に注意が必要です。凍結防止のためには、水抜きや水を少量流し続けるなどの対策を実施することが効果的です。

また、給湯器本体や配管に断熱材を巻いたり、凍結防止機能を活用したりすることで、凍結のリスクを大幅に低減することができます。

特に北側など外気温に影響を受けやすい場所に設置されている給湯器は注意が必要です。

万が一凍結してしまった場合は、無理に解凍しようとせず、自然解凍を基本として落ち着いて対処しましょう。

正しい対策を行うことで、お湯が使えない状況を防ぎ、給湯器のトラブルを避けることができます。冬場は早めの凍結防止の準備を行うことを心がけましょう。

きゅうとうきくん

エコキュートって、故障する前にいろんなサインが出るんだ。お湯がぬるいとか、異音がするのは典型的な兆候だね。

やかんくん

あと、リモコンのエラーコードとか、水漏れ、水圧が弱いっていうのも前兆なんだポ。放っておくと修理費用がかさんじゃうポ!

きゅうとうきくん

そうそう。異音やエラーコードが出たら、早めにマニュアルで確認したり、メーカーに相談した方がいいんだよ。特にC21やF27、H11みたいなコードには要注意!

やかんくん

エコキュートの寿命はだいたい10〜15年ポ。長く使ってるとタンクやヒートポンプが劣化してくるから、買い替えも考えないとだポ。